Por Fabio Victor

(Folhapress) — Corriam os anos 1990 quando Janaína de Almeida Teles soube que o advogado Fábio Konder Comparato defendia a ex-presa política Inês Etienne Romeu numa ação movida contra a União Federal, pelas torturas e estupro que ela sofrera na Casa da Morte de Petrópolis, centro clandestino de tortura na ditadura do qual ela foi a única sobrevivente.

O processo tinha uma peculiaridade: a requerente não pedia indenização nem penalização; buscava apenas o reconhecimento de que fora uma vítima de crimes praticados por agentes do Estado no regime militar –a chamada ação declaratória. Janaína foi atrás de Comparato em busca de algo semelhante.

Afinal, não só ela, mas vários integrantes de sua família também eram vítimas da ditadura. Seus pais, Maria Amélia de Almeida Teles (a Amelinha) e César Augusto Teles, e a tia, Criméia Schmidt de Almeida, foram torturados no DOI-Codi paulistano entre 1972 e 1973 — Criméia enquanto estava grávida de sete meses. O filho, João Carlos, nasceu enquanto ela ainda estava presa e nem conheceu o pai, André Grabois, morto pela repressão.

Janaína tinha 5 anos na época e seu irmão, Edson, 4. Os dois foram levados ao local e viram os pais convalescentes e com marcas de tortura.

Anos adiante, depois de deixar uma carta para Comparato no escritório dele (sem resposta), Janaína conseguiu encontrá-lo, no início dos 2000, graças à ajuda da socióloga Maria Victoria Benevides, então sua professora no mestrado em história na USP e amiga do advogado. Contou-lhe sua saga familiar, e Comparato topou pegar o caso.

Decidiram que entrariam com uma “ação meramente declaratória de ocorrência de danos morais”, o que foi feito em 2005. À diferença do processo de Etienne Romeu, porém, esse era movido por cinco pessoas, integrantes da família Almeida Teles, e, o maior diferencial, não contra o Estado, mas contra um agente da ditadura, o mesmo militar que acusavam de ter torturado todos e cada um: Carlos Alberto Brilhante Ustra.

Corta para meados da década passada, quando surgiam sinais do fortalecimento da direita e da extrema-direita no Brasil. O advogado, poeta e escritor Pádua Fernandes se deu conta de que Ustra tinha virado um herói de muitos militantes que vestiam amarelo e pediam intervenção militar, inclusive do então deputado federal Jair Bolsonaro, que o exaltou ao votar pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016.

“Aquilo tudo foi me dando engulhos”, conta Fernandes. Ele pesquisava documentos da ditadura desde 2006. Já tinha usado a brutalidade da ditadura como matéria para alguns de seus premiados livros. Havia sido orientando de Comparato no doutorado em direito na USP. E conheceu Amelinha Teles quando trabalhou, em 2014, na Comissão Estadual da Verdade de São Paulo.

Decidiu então escrever mais um livro, desta vez sem poesia nem ficção. “Ilícito Absoluto — A família Almeida Teles, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e a tortura”, recém-lançado pela editora Patuá (após ser selecionado em um edital do Proac, o programa de incentivo à cultura do Governo de SP), ressalta o caráter histórico daquele processo judicial.

Pela primeira vez, um agente da ditadura foi responsabilizado por tortura — numa ação também pioneira por ter sido movida pelas vítimas, e não pelo Ministério Público, como era mais comum desde a redemocratização.

Tanto no caso de Inês Etienne quanto no dos Almeida Teles, a sacada de Comparato ao optar pela ação declaratória foi driblar a interpretação corrente nos tribunais de que a Lei de Anistia de 1979 impedia a condenação dos agentes da ditadura.

“Desde os anos 1970, a União já tinha sido condenada em processos por tortura, mas as pessoas que cometeram os crimes achavam que estavam totalmente garantidas pela Lei de Anistia”, observa Pádua Fernandes.

Mas a lei, escreveu Comparato na petição inicial, não era impeditivo à ação porque só garantia “anistia criminal aos envolvidos no período da ditadura militar”, mas não dava “nenhuma salvaguarda em relação às indenizações civis ou mesmo às declarações judiciais”.

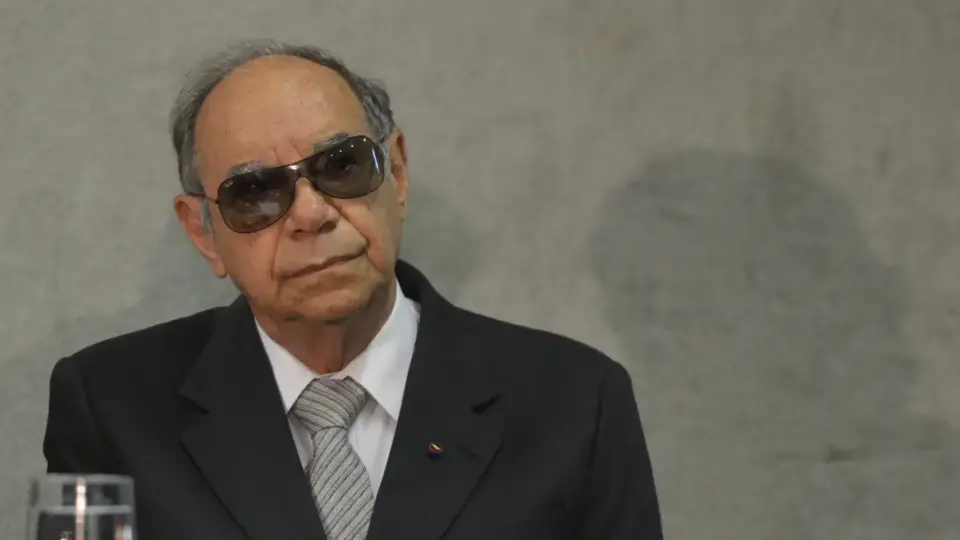

De assassino e torturador, Carlos Brilhante Ustra foi “promovido” a herói nacional das viúvas da ditadura militar por onda bestial que teve em Bolsonaro seu principal vetor

Ustra: “pessoalmente responsável pelas perseguições e torturas”

Os autores diziam que Ustra fora “pessoalmente responsável pelas perseguições e torturas” contra eles e pediam à Justiça para “declarar que o réu, por agir com dolo e cometer ato ilícito passível de reparação, causou danos morais e Ustra perdeu em todas as instâncias. Em 2008, o juiz Gustavo Santini Teodoro, da 23ª Vara Cível de São Paulo, afirmou em sua decisão que “tortura, mesmo em período de exceção constitucional e de atentados contra a segurança do Estado, era inadmissível, à luz do direito internacional, vinculante para o país”.

Escreveu ainda que a “tortura, que é ato ilícito absoluto, faz nascer, entre seu autor e a vítima, uma relação jurídica de responsabilidade civil”, que entre os autores da ação e Ustra existia tal relação, “nascida da prática de ato ilícito, gerador de danos morais”, e que ações voltadas à indenização por violação de direitos humanos fundamentais são imprescritíveis.

A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de SP e pelo Superior Tribunal de Justiça. Em 2015, o STF rejeitou a última tentativa de recurso de Ustra, um mês após a morte do coronel.

Comparato revela modéstia sobre sua atuação. “Eu acho que o processo foi um sucesso, mas eu não posso me apresentar como sendo o titular desse sucesso. É preciso, antes de mais nada, não perder este horror na nossa memória coletiva”, disse à Folha.

Agregando contexto histórico aos meandros do processo, Pádua Fernandes ajuda a entender por que Ustra — que de setembro de 1970 a janeiro de 1974 comandou o DOI-Codi do 2º Exército, em São Paulo, um dos principais centros de tortura do regime militar — tornou-se uma figura extremamente simbólica para a memória da ditadura militar.

Conta, por exemplo, a trajetória de denúncias de violações cometidas pelo militar, desde a pioneira de 1975, apelidado de Bagulhão, em que presos políticos de São Paulo o colocaram no topo de uma lista de 233 torturadores. E enumera outras ações judiciais contra Ustra, muitas inspiradas na que é objeto principal do livro.

O coronel — que na época do DOI-Codi era major, codinome Dr. Tibiriçá — jamais admitiu ter torturado, mas dizia que excessos podem ter acontecido, pois “em nenhum lugar do mundo terrorismo se combate com flores”. Costumava repetir, como fez ao depor à Comissão da Verdade em 2013, que sempre cumpriu ordens do Exército.

Com a ajuda de sua esposa e fiel escudeira Joseíta, escreveu dois livros para se defender e contar a sua versão sobre o período, “Rompendo o Silêncio” e “A Verdade Sufocada”. Este último virou best-seller entre bolsonaristas. O próprio ex-presidente já declarou que era seu livro de cabeceira.

Como Ustra virou herói?

Para Criméia de Almeida, a crescente mitificação de Ustra nos últimos anos mostra que “quem votou no Bolsonaro foi muito enganado, recebeu uma versão da história em que o Brasil é uma democracia racial, sem matança de indígenas e deturpada principalmente em relação à ditadura”.

“Foi assim”, acrescenta, “que Bolsonaro promoveu Ustra a herói. Mas para os militares que respeitam a Convenção de Genebra, Ustra nunca foi herói — foi somente um capanga, um capitão do mato”.

Assim como muitos militantes de direitos humanos e familiares de mortos e desaparecidos, Crimeia critica o presidente Lula (PT) por evitar rememorar a ditadura e determinar que seus ministros não o façam.

“Foi no passado, mas não passou. A tentativa de golpe de 8 de janeiro é um reflexo disso. Tanto que os militares não foram punidos e voltaram ao poder. Remoer é necessário, porque ainda há pedras no caminho, e só se faz justiça punindo os responsáveis por crimes.”

Janaína Teles observa que, apesar do histórico conciliador de Lula, normalmente o petista agia nos bastidores. “O que surpreende nesse momento é que ele faça isso abertamente, publicamente.”

Ela lembra o episódio, relatado por Comparato, de um jantar às vésperas do julgamento no STF da ação da OAB que poderia permitir punição a torturadores apesar da Lei de Anistia, no qual Lula teria pedido aos ministros para votar contra a ação — que acabaria rejeitada pelo tribunal.

Tais posturas de autoridades pós-ditadura suscitaram em Janaína um ceticismo sobre a ação governamental. “Mas pelo menos a gente está fazendo algo. Obtivemos várias vitórias ao longo desses 30 anos, mesmo sabendo que haveria limitações — a gente sempre forçou os limites da ação política. O que não dá é a inação, é não tentar”, afirma ela, doutora em história social pela USP, professora da Universidade Estadual de Minas Gerais, pesquisadora e autora de livros e artigos sobre justiça de transição e direito à memória.

“Conciliar ou não fazer nada, ou fingir que não está acontecendo nada, como o governo e o Lula estão propondo, não é o melhor caminho, porque eles voltam. O passado traumático volta, como sintoma. É o que está acontecendo.”

No processo em que sua família venceu contra Ustra, o juiz não reconheceu que Janaína e seu irmão foram sequestrados e torturados psicologicamente –depois do DOI-Codi, as crianças foram levadas para Belo Horizonte e viveram por seis meses em cárcere privado sob a tutela de um delegado ligado à repressão que era casado com uma tia deles, mas essa parte não entrou na ação.

Em junho do ano passado, os dois receberam um pedido formal de desculpas do Estado brasileiro e uma indenização de R$ 100 mil cada um -o teto estipulado pela Comissão de Anistia, que concluiu enfim o julgamento de um pedido feito em 2005.

ILÍCITO ABSOLUTO

Preço: R$ 80.

Autoria: Pádua Fernandes.

Editora: Patuá (408 págs.).

Relacionados

Aposentado protocola na PGR notícia-crime contra PL da Anistia: ‘É golpe’

Valmir escreveu documento no mesmo dia em que Sóstenes Cavalcanti protocolou projeto na Câmara

Comissão de Mortos e Desaparecidos identifica mais 2 desaparecidos políticos

Familiares já foram comunicados sobre a identificação de Grenaldo de Jesus da Silva e Denis Casemiro, desaparecidos políticos da ditadura

Juristas afirmam que PL da Anistia privilegia comandantes e patrocinadores do golpe

Especialistas apontam inconstitucionalidade e alertam para tentativa de confrontar o STF e reescrever a história de 2022