Por Bia Abramo

O jornalista Vladimir Herzog morreu em 25 de outubro de 1975, 49 anos atrás. A data marca um ponto de inflexão na reconquista da democracia do Brasil, na história do Jornalismo brasileiro e, claro, na vida de muitas pessoas que conviveram com o Vlado. Eu fui uma delas. Sou filha do também jornalista Perseu Abramo (1929-1996), que foi amigo e colega de profissão do Vlado. Aqui, conto um pouco como foi receber a notícia no dia seguinte.

Parte 1 — ESCURO

Aquele 26 de outubro de 1975 amanheceu como amanheciam muitos domingos na minha casa. Mas aquele seria diferente: haveria um almoço de aniversário de uma de minhas irmãs. Era coisa pequena, só com a família, e acordei cedo para ajudar meus pais nos preparativos — ou minha mãe, na cozinha, ou meu pai, com as compras. Tinha 12 anos e topava ambas as tarefas.

Até que tocou a campainha do sobrado em que morávamos na Lapa, em São Paulo. Eram Graça e Yves, um casal de jornalistas que morava no bairro, que costumavam ir bastante a nossa casa. Mas aquele dia começava a não ser ordinário desde aquele momento. Eles nunca tinham vindo num domingo. Eles nunca tinham vindo tão cedo pela manhã.

Os quatro adultos entraram num cômodo que chamávamos de “o escritório”, que era tudo, menos um escritório (abrigava o aparelho de som, os livros de arte e pilhas de jornais nanicos da imprensa alternativa), mas tinha porta. E ela foi fechada. Quando Zilah e Perseu, meus pais, Graça e Yves, as visitas, saíram, o abismo do mundo tinha se aberto: Vlado estava morto.

Hoje, 49 anos depois, ainda lembro com tanta nitidez de todos esses detalhes, pois essa manhã, que se prometia luminosa, alegre ou apenas normal, tinha se tornado escura de repente. A escuridão estava nas expressões de angústia e medo no rosto dos meus pais (acho que cheguei a ver sinais de choro, inclusive), a escuridão pegou a rotina da casa e deu uma rasteira.

Vi meus pais se apressando, tomando providências estranhas, indo na casa de parentes para telefonar (sim, não havia telefone em casa à época e, acreditem, isso não era tão incomum) para avisar do cancelamento do almoço. Eu fui despachada para a casa de uma tia que morava perto sob o pretexto de que meus pais iam visitar um amigo no hospital.

Só algumas horas depois foi que eu soube que tudo tinha mudado naquele domingo porque o Vlado, o mesmo jornalista e amigo dos meus pais que estivera em casa uma semana antes com Clarice e os filhos, tinha morrido — e não tinha sido no hospital.

Ele tinha sido morto no DOI-Codi, com sinais evidentes de tortura, assassinado pelas forças da repressão. E era 1975, ou seja, em tese (e só em tese), não se matavam mais opositores sob tortura, não se “desapareciam” mais com os subversivos.

O tal do período do terror já deveria ter passado — e por isso que Vladimir Herzog, convocado pelo 2º Exército a prestar depoimento sobre suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro, tinha ido ao DOI-Codi no sábado, 25 de outubro, e de lá nunca mais saiu com vida.

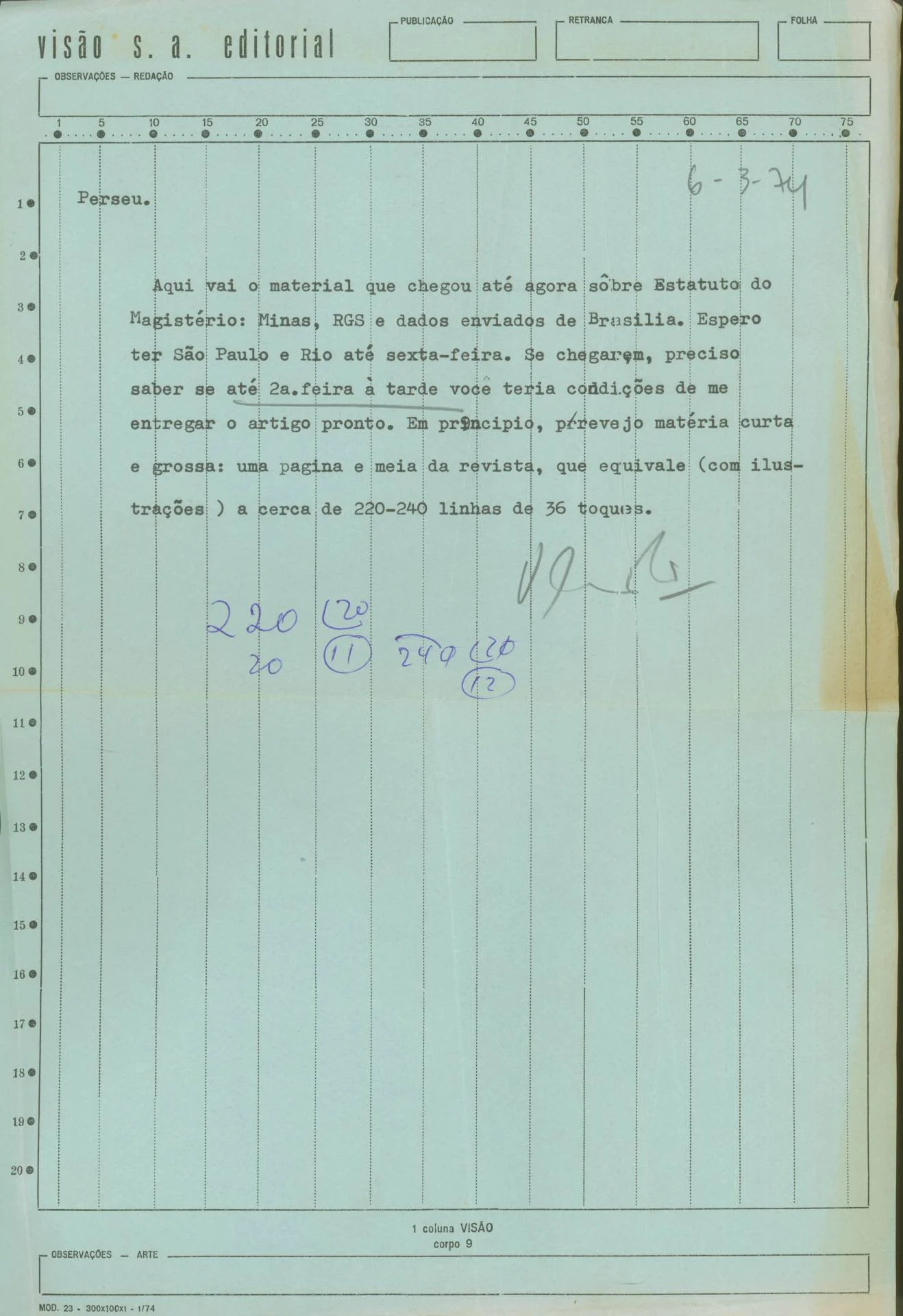

Carta de Vladimir Herzog para Perseu Abramo, 6 mar. 1974 (Foto: Acervo Vladimir Herzog [Instituto Vladimir Herzog])

Quando se cresce sob uma ditadura militar, como foi o meu caso (nasci seis meses antes do Golpe de 1964), a gente aprende muito rápido a não perguntar demais, a descobrir o que acontece por fragmentos e a montar quebra-cabeças mentais com as pequenas migalhas de informação que se tem. Mesmo porque, nem os adultos sabem.

Os jornalistas Vladimir Herzog e Fernando Pacheco Jordão na BBC em Londres (Foto: Acervo Vladimir Herzog [Instituto Vladimir Herzog])

Os dias seguintes, inclusive, foram totalmente dedicados a entender o que tinha acontecido com o Vlado, um sujeito sorridente e simpático que um dia entrou numa delegacia e nunca mais saiu.

Os jornalistas, entre aqueles mais próximos ao Vlado ou ao sindicato, organizaram muito rapidamente diversas atividades de resistência. Meu pai, Perseu Abramo, era então editor de Educação na Folha e participava do Sindicato dos Jornalistas. Assim, minha casa se tornou uma espécie de central de informações e reuniões nas semanas e meses seguintes.

Minha mãe, socióloga e funcionária pública, era daquelas que botava todo mundo, isto é, os cinco filhos, para ajudar em casa o que quer que fosse, do aniversário de um de nós à organização das listas de personalidades que assinariam o manifesto Em Nome da Verdade.

Eu, com 12 anos, lia tudo o que me caía nas mãos (e eram muitas as coisas, entre os dois jornais diários, as revistas semanais e absolutamente todos os semanários da imprensa alternativa) sobre esse assunto específico e todos os outros assuntos relacionados à repressão do estado militarizado.

O abismo do mundo que se abriu, além de ter acabado com a minha infância de um golpe, me fez ver a dor e a morte com contornos muito nítidos. A minha sorte, no meu caso, é que eu vivia numa casa em que a luz que emanava das leituras, das conversas, dos debates acalorados em torno da mesa de jantar começou a construir os degraus para sair do escuro abissal.

E também ali e por tudo, comecei a minha adolescência acreditando que saber das coisas é essencial, que a verdade é importante e, quem sabe, pode mudar o mundo.

Talvez por isso, muitos anos depois, eu tenha me tornado jornalista.