|

ouça este conteúdo

|

readme

|

Por Leila Cangussu

Olhar para o Monumento da Independência é encarar um resumo oficial da história brasileira. Dom Pedro de espada em punho, em cima de um cavalo, eternizado em bronze nas margens do Ipiranga.

Mas o que esse monumento representa não é só o grito simbólico de 1822. É o retrato de uma narrativa pensada e financiada pelas elites paulistas no final do século XIX e começo do XX. Foi erguido para consagrar os vencedores. Não os que construíram o país.

Walter Benjamin escreveu: “Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie”. O Monumento à Independência carrega esse peso. Ele foi pensado para ocultar as outras independências que também estavam em curso. A dos quilombos, das revoltas populares, das mulheres, dos povos originários. Nenhum desses está em pedra ou bronze.

Quem decide o que merece virar monumento?

Monumentos são erguidos por quem tem dinheiro, influência e interesse. Não existe neutralidade no bronze nem espontaneidade no mármore. Cada estátua nasce de um projeto político: marcar território simbólico, fixar uma versão da história e apagar outras.

Quem vê o Monumento à Independência não vê Zumbi. Não vê Maria Felipa. Não vê os que foram mortos sem busto, sem placa, sem nome. O monumento às bandeiras, também em São Paulo, exalta os mesmos que assassinaram, estupraram e escravizaram em nome da “expansão do território”.

Esses monumentos não são neutros. Eles são o que você aprende na escola. Repetem nomes e apagam outros. São instrumentos de educação ideológica no espaço urbano. São construídos como se fossem naturais, como se sempre tivessem estado ali. Mas não estão ali por acaso. Estão porque alguém escolheu. Alguém pagou. Alguém se beneficiou.

Criado por um artista italiano e criticado por apagar a história do povo, o Monumento da Independência foi alterado às pressas para incluir nomes brasileiros. Mesmo assim, manteve o protagonismo da elite. Um símbolo erguido sem o povo — e contra a memória popular. Foto: Alesp

A elite que levanta estátuas define também o que é patrimônio, o que merece conservação, e o que pode ser esquecido. Quando você cresce cercado por essas figuras, começa a achar que o passado é só o que está representado ali. Que a história é uma linha reta e limpa, feita por heróis solitários. Mas a história é disputa. E os monumentos são armas.

A monumentalização é uma forma de continuidade do poder. É a elite do presente consagrando os interesses da elite do passado. É a memória como política de Estado — e não como expressão da diversidade. Por isso, quando os movimentos populares exigem outras estátuas, outras homenagens, não é só uma questão estética. É uma batalha pela legitimidade de existir na história.

Monumento às bandeiras: a pedra da violência naturalizada

O Monumento às Bandeiras tem o italiano, naturalizado brasileiro, Victor Brecheret como autor, a elite paulista como patrocinadora e os bandeirantes como ídolos.

A escultura celebra os chamados “desbravadores”. Mas os bandeirantes eram caçadores de escravizados. Foram financiados por latifundiários, religiosos e autoridades coloniais para aprisionar, matar e destruir comunidades indígenas e negras.

A narrativa da bravura encobre uma prática sistemática de violência. É a brutalidade travestida de coragem. A marcha esculpida em granito, com homens, cavalos e escravizados em linha reta, projeta a imagem de progresso. Mas é um progresso para poucos, construído sobre corpos.

A estátua mostra uma tropa “avançada”, todos marchando para frente. Aponta para o futuro, mas com base num passado violento. A representação de força esconde o rastro de sangue. A força evocada na estátua é a força de quem dominou. É a violência convertida em virtude. É o apagamento dos vencidos como política pública.

Inaugurado em 1953, o monumento às Bandeiras romantiza figuras ligadas à escravidão, ao genocídio indígena e à pilhagem colonial. Símbolos de um país que transformou violência em heroísmo. Foto: Acervo da USP

Quando o monumento se torna paisagem, a história violenta se torna normal. E quem passa por ali todos os dias, sem se perguntar quem são os representados, acaba absorvendo a ideologia do monumento como se fosse senso comum.

Monumentos como dispositivos de poder

Eles educam, organizam e silenciam.

Monumentos não estão ali só para decorar a cidade. Eles são parte de uma engrenagem ideológica que constrói sua percepção sobre o que importa. São ferramentas que educam o olhar, estruturam a memória pública e ajudam a definir quem deve ser lembrado — e quem deve ser esquecido.

Eles fazem parte da pedagogia do poder. Organizam o espaço urbano como um campo simbólico onde os vencedores sempre têm a última palavra. Comemoram conquistas militares, fundações de cidades, datas cívicas — mas ignoram insurreições, revoltas, levantes populares. Nenhum monumento celebra uma greve. Nenhuma estátua honra um quilombo incendiado.

Brasília é um bom exemplo. A capital planejada foi pensada como a vitrine da modernidade brasileira. Seus monumentos e edifícios — da Praça dos Três Poderes ao Congresso Nacional — encenam uma narrativa branca, técnica, racional.

A Praça dos Três Poderes representa a harmonia institucional entre os poderes da República. Mas o espaço monumental idealizado por Niemeyer e Lúcio Costa traduz uma visão elitista de país: branca, racional e excludente. Foto: Agência Senado

Falam em futuro, mas silenciam o presente da maioria. Não há esculturas que lembrem os povos indígenas removidos. Nenhuma placa registra as mãos operárias que ergueram a cidade. Nenhuma favela aparece nos folders turísticos. Esses espaços repetem uma ideia de país onde tudo parece sob controle, enquanto a desigualdade se impõe fora da moldura.

A cidade é um livro escrito por poucos

Jacques Le Goff dizia que a memória é um campo de disputa. E as ruas, praças e estátuas das cidades são capítulos dessa narrativa. Quando você passa pela Estátua do Borba Gato, pela Avenida 9 de Julho ou pelo Pátio do Colégio na cidade de São Paulo, não está só vendo arte pública — está lendo uma sentença sobre quem tem valor e quem foi apagado.

A monumentalização da cidade ensina. Os nomes de ruas, os bustos nos jardins, as placas comemorativas: todos esses elementos organizam uma história contada de cima. E aquilo que não está ali também diz muito. A ausência de personagens populares, de lideranças negras, de figuras indígenas, de movimentos de base, não é coincidência — é projeto. O silêncio também se constrói.

Revolta contra o silenciamento: quando os oprimidos derrubam estátuas

O que aconteceu em 2021 com a queima da estátua de Borba Gato foi parte de um ciclo global. George Floyd foi assassinado em 2020. A revolta se espalhou. Monumentos caíram. No Brasil, atingiram o bandeirante. Paulo Galo foi preso. A memória oficial se defendeu com todas as forças.

Esses atos são mensagens. Dizem: essa memória não me representa. Essa narrativa me apaga. Esses monumentos são insultos vivos. O historiador João Teófilo escreve que manter certos monumentos sem mediação é manter a legitimação da barbárie.

Na Inglaterra, a estátua de Edward Colston foi arrancada do pedestal e jogada no rio. Na Bélgica, o rei Leopoldo II virou alvo. Nos EUA, símbolos confederados foram derrubados. Na Colômbia, estátuas de colonizadores espanhóis foram decapitadas. A revolta política é parte da luta pela memória. Não contra a história, mas contra a história única.

A estátua de Edward Colston, traficante de escravizados, foi derrubada em 2020 por manifestantes em Bristol, Inglaterra, e lançada ao rio. O gesto marcou o repúdio ao passado colonial britânico e ao silenciamento histórico. Depois, foi recolhida para integrar o acervo do museu local, como documento da revolta. Foto: reprodução

O que você pode fazer com um monumento da barbárie?

Nem todo monumento merece reverência. E nem toda estátua precisa continuar intocada no centro da cidade. Quando um símbolo público celebra a opressão, você tem o direito de questionar. A disputa não é sobre pedra, é sobre poder. É possível enfrentar esses marcos sem repetir os silêncios que eles representam.

Reposicionar

- Quando um monumento ofende ou reforça desigualdades, deslocá-lo de lugar pode ser necessário.

- Levar para museus, centros de memória ou espaços educativos.

- Permitir que ele seja visto como registro histórico, não como exaltação.

- Tirar do pedestal, literalmente, é tirar do domínio da celebração pública.

O que muda é o enquadramento: do orgulho oficial para a análise crítica.

Ressignificar

- Monumentos podem ser transformados em objetos de reflexão.

- Placas explicativas, murais críticos, visitas mediadas.

- Como o Memorial da Resistência, que converteu um espaço de tortura em lugar de denúncia.

- Explicitar o contexto da obra, quem a financiou, quem ela omite.

Ressignificar não é apagar a história, é explicá-la a partir de quem foi calado.

Criar contrapontos

- Uma cidade também pode lembrar os que resistiram.

- Erga outros monumentos: Zumbi, Dandara, Maria Felipa, João Cândido, Tia Maria.

- Marque as praças com outras figuras, outras lutas, outras referências.

- A ausência também educa — e contrapor é preencher esse vazio.

A disputa por memória se ganha também ampliando quem tem voz no espaço público.

A violência que sobrevive no bronze

Monumentos que ocupam as praças centrais não estão ali por acaso. Foram planejados para exaltar o ponto de vista dos vencedores. O Monumento da Independência, por exemplo, reforça uma narrativa que celebra um gesto de elite, enquanto silencia a luta popular. A história oficial só ergue estátuas para quem já tinha poder — e isso não é neutro.

- O grito da independência de 1822 apaga os gritos de revolta nos quilombos.

- Não há estátuas de grevistas, de camponesas, de líderes comunitários.

- Os nomes nas placas contam sempre a mesma versão: a versão de cima.

Um monumento também ensina. Pode educar para a dominação ou para a liberdade. O que você vê nas ruas diz muito sobre o país que você vive. Questionar esses símbolos não é destruir o passado — é recuperar o que foi deixado de lado.

Você está cercado de escolhas

Olhar para o Monumento da Indepedência não precisa ser um gesto automático. Você pode simplesmente passar por ele, como muita gente faz. Mas também pode escolher observar com atenção. Pode decidir ler o que aquela estrutura diz — e, principalmente, o que ela omite.

Monumentos não são neutros. Foram colocados ali por quem teve poder, dinheiro e projeto. E você, hoje, pode decidir se aceita essa versão da história ou se começa a questionar. Isso já é ação.

- Você pode ver um símbolo e lembrar de quem não está representado.

- Pode transformar o espaço público em lugar de disputa, não de reverência.

- Pode parar de repetir e começar a responder.

A memória muda. E muda com pressão, com conflito, com novas vozes. Você está no centro disso. Pode continuar aceitando a narrativa imposta ou pode fazer dela um alvo de crítica. Pode transformar o incômodo em fala. Pode começar por aqui.

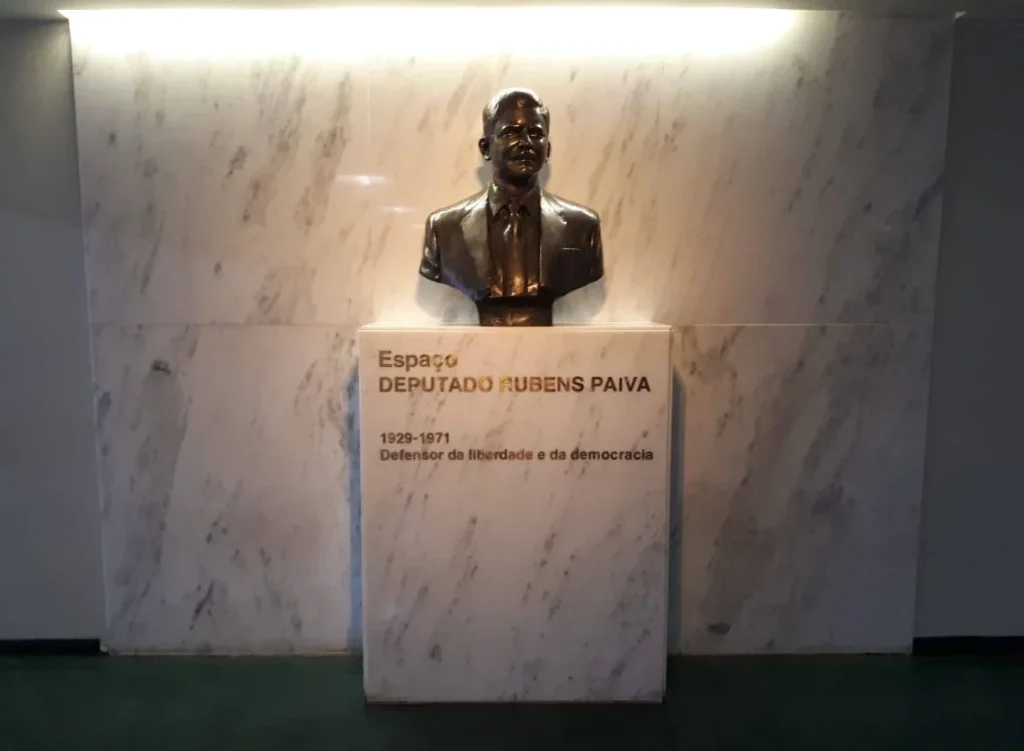

Busto de Rubens Paiva, torturado e morto pela ditadura, resistiu aos ataques do 8 de janeiro. Instalado na Câmara em 2014, foi alvo de provocação de Jair Bolsonaro no dia da inauguração, mas seguiu de pé mesmo após a invasão golpista. Foto: reprodução

O que você vê quando olha para uma estátua?

Essa pergunta importa. Monumentos não contam o passado — contam uma versão específica dele. Se você só vê o bronze e a grandiosidade, talvez esteja absorvendo a história que quiseram que você aprendesse.

Mas se você percebe os nomes que não viraram placa, os corpos que não viraram busto, já tem um ponto de partida. Essas ausências falam. Elas não são falhas técnicas. São decisões políticas.

Você não precisa aplaudir. Pode observar com distância. Pode apontar o que está errado. Pode se posicionar. Essa escolha é sua. E já muda o jogo.

Quer entender melhor como a história é disputada?

A pós-graduação do ICL em parceria com a FESPSP “Repensando o Brasil: Sociedade, política e história”, discute as contradições estruturais do país e as narrativas que sustentam o poder. É para você que quer ir além da superfície, questionar o que te ensinaram e construir pensamento crítico com base sólida. Saiba mais e inscreva-se.

Relacionados

Ainda estaremos aqui

Há poucas coisas mais sensíveis no mundo moderno que um cinema bem feito, que uma atriz brilhando no auge de sua carreira. Aproveitemos o momento para constatar e espantar o óbvio: 1964 é a história inteira do Brasil.

Ministério da Cultura estuda retomar prédio que abrigou o Dops no Rio de Janeiro

Imóvel usado em ditaduras pode virar espaço de memória

MPRJ aciona novamente a Justiça para suspender obras no Jardim de Alah

Promotoria argumenta que o Jardim de Alah é um patrimônio histórico tombado e que o projeto põe em risco o espaço