Em 2020, em meio às estatísticas já fúnebres da pandemia de Covid-19, o mundo se chocou com mais uma ocorrência do racismo: George Floyd, homem negro que foi abordado de forma extremamente violenta pela política de Mineápolis, em Minnesota (Estados Unidos), e morreu asfixiado após passar sete minutos com o joelho de um policial sobre seu pescoço. O antirracismo tomou as ruas de todo o planeta, e o movimento #VidasNegrasImportam ganhou mais visibilidade, mais adeptos e mais argumentos para as reivindicações.

No Brasil, infelizmente, histórias de pessoas negras sendo mortas em circunstâncias quase inexplicáveis se acumulam no cotidiano das cidades. Em 2019, o músico Evaldo Santos morreu depois que seu carro foi alvejado com 80 tiros de fuzis – militares do exército confundiram o veículo com outro, da mesma cor, que havia sido roubado pouco antes, na zona norte do Rio.

Dias antes da morte de Floyd, o jovem João Pedro foi baleado dentro de casa, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, enquanto jogava videogame com os amigos. Impulsionado por tantos fatos chocantes, o Brasil, mesmo usando máscaras, também tomou as ruas pedindo o fim da violência racial.

E, se as pequenas vitórias precisam ser celebradas, em 2024 a Espanha teve sua primeira condenação por racismo – punindo torcedores por atos discriminatórios contra Vini Jr. Nas redes sociais, o jogador brasileiro destacou que não se calará diante do preconceito e que continua lutando contra o racismo.

O processo histórico do racismo no Brasil

A divisão entre raças no Brasil é um processo social que remonta a formação histórica do país desde a chegada dos colonizadores europeus na Idade Média. Se logo após a chegada dos portugueses a “raça inferior” era a dos indígenas, não demorou muito para que esse rótulo fosse transferido aos negros.

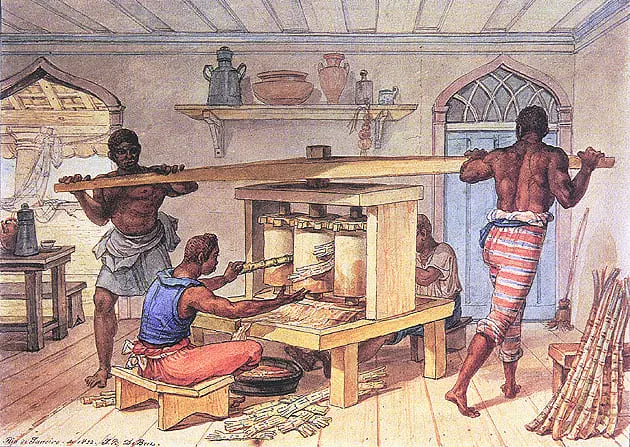

Trazidos forçadamente do continente africano desde o século XVI, eles compuseram a força de trabalho nacional, majoritariamente escravizada, até 1888. Pesquisadores estimam que 4 milhões de homens, mulheres e crianças foram traficados principalmente de Moçambique, Angola e da Costa do Marfim.

Seus destinos eram principalmente os engenhos e a lavoura de cana-de-açúcar, motor da economia colonial entre os séculos XV e XVII, mas o trabalho escravo também foi explorado em outros setores econômicos, como a pecuária e outras culturas agrícolas, além do trabalho doméstico e ocupações urbanas.

Infelizmente, a abolição da escravatura no país não veio acompanhada de uma inclusão adequada do grupo de ex-escravizados na economia brasileira. Nesse momento, tem início a segregação social que ainda não teve reparação histórica no Brasil.

A ferida aberta do racismo é visível em diversos recortes da sociedade brasileira. Das estatísticas de violência ao mercado profissional, é seguro dizer que as barreiras aumentam quanto mais escuro for o tom da pele.

Um engenho de cana movido à força de homens escravizados. Pintura de Jean-Baptiste Debret, de 1822

E é por isso que se torna imperativo que todos, principalmente pessoas brancas, se engajem ativamente na luta pela igualdade racial. A resposta, inclusive, precisa ser contundente e multidisciplinar para garantir uma sociedade livre de preconceitos.

O Brasil é um país racista, mas não assume seus preconceitos

As estatísticas não mentem: a sociedade brasileira discrimina pessoas negras. Mesmo sendo a maioria da população, pretos e pardos têm mais dificuldade em garantir sua educação, conseguir empregos, moradia e até mesmo a própria liberdade.

A associação automática da cor da pele a competências ou caráter é uma das heranças dos mais de três séculos de escravidão que sustentaram a economia brasileira durante o período colonial. Outro “item” desse legado é a sutileza com que o racismo é praticado no Brasil.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) os negros são 56% da população brasileira e totalizam quase 70% dos encarcerados. Esse número não implica que negros cometem mais crimes do que brancos. Na verdade, essa estatística representa a discriminação da estrutura de segurança pública e de justiça, que tem como hábito implicar às pessoas negras a prática de crimes.

O estudo “Percepções sobre o racismo no Brasil” elaborado em 2023 pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), a pedido do Instituto de Referência Negra Peregum e do Projeto Seta (Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista) traz dados sobre essa desigualdade.

Enquanto mais de 80% dos que responderam à pesquisa consideram o Brasil um país racista, apenas 11% reconhecem ter atitudes assim, e apenas 4% de pessoas brancas concordam sobre terem práticas discriminatórias nesse aspecto.

É justamente nessa discrepância que percebemos o racismo estrutural, a discriminação presente em todas as estruturas sociais a ponto de tornar-se a base de uma sociedade inteira, e o privilégio dado historicamente a pessoas de pele branca em detrimento à população negra.

Do lugar de moradia e da vulnerabilidade diante das tragédias climáticas, passando pelo acesso à educação e aos cuidados com a saúde, até o mercado de trabalho e as diferenças de salários, o racismo muitas vezes nem é percebido como parte da nossa sociedade — a não ser por quem vive na pele a discriminação constante.

O chamado coletivo da luta antirracista

Manifestação em São Paulo após a morte de João Alberto, consumidor espancado até a morte por seguranças de um supermercado da rede Carrefour em Porto Alegre (RS). Crédito: Agência Câmara de Notícias

A filósofa Ângela Davis já dizia, no livro “Mulheres, raça e classe”, que “em uma sociedade racista, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista”. A escritora e intelectual estadunidense reflete que o combate ao racismo deve ser uma responsabilidade de todos, não apenas das pessoas negras.

Muito mais do que um debate acadêmico, o antirracismo é uma missão diária contra a opressão e a desigualdade, muitas vezes nem mesmo reconhecidas como tal, tamanha a “contaminação” das estruturas com esses preconceitos.

Para ser antirracista, é preciso entender que hoje já existe todo um sistema que exclui constantemente as pessoas negras e que precisamos “parar essa roda”. Devemos apontar comentários ou atitudes racistas quando presenciarmos, atuar ativamente para educar outras pessoas brancas — ao invés de esperar que as vítimas do racismo o façam — e batalhar para que mais políticas públicas sejam executadas pela igualdade racial.

Silenciar-se diante desses preconceitos contribui para que eles continuem existindo. Entender isso é entender a essência do antirracismo e saber que eliminar as barreiras para a população negra não significa transferi-las para outros grupos, mas excluí-las da sociedade.

Antes de dizer que “somos todos humanos” ou que “o movimento negro é apenas para conquistar mais privilégios”, é preciso reconhecer as desigualdades e os benefícios oferecidos às pessoas brancas e o quanto precisamos desconstruir os nossos valores para que possamos construir uma sociedade racialmente igual.

Na Bahia, estado com a maior população que se declara negra no país, a lei estadual 14.631/2023 proíbe condenados por racismo de assumir cargos públicos em todo o estado. Esse é um exemplo de política pública antirracista, mas ainda temos muito trabalho pela frente.

Até 2022, crimes de racismo eram majoritariamente classificados como “injúria racial”. Apenas em 2023 foi promulgada a lei 11.453/2023, que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, tornando-o inafiançável e imprescritível.

Educação antirracista: a construção coletiva de um futuro mais justo

A educação antirracista é fundamental para promover a igualdade racial. É preciso lembrar que preconceitos são ensinados e que crianças aprendem ao observar os comportamentos e ouvir as falas de pais e familiares.

Se o primeiro passo para resolver um problema é reconhecer sua existência, precisamos, antes de mais nada, admitir que estamos em um país racista e que estamos suscetíveis a atitudes preconceituosas, mesmo sem perceber. Por isso, a primeira etapa da construção de uma educação antirracista é entender que a estrutura e organização social do Brasil são pautadas na discriminação pela raça.

A partir daí, o caminho inclui estar sempre atento às nossas atitudes e às pessoas ao nosso redor, procurar se manter atualizado e compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas — além de, claro, nos posicionar de forma assertiva e não violenta contra todo tipo de comentário. Dessa forma, tornamos todos mais conscientes na luta antirracista, que também é uma luta democrática.

Na cerimônia de posse de seu 3º mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu a rampa do Palácio do Planalto de mãos dadas com representantes da sociedade civil, numa imagem que simboliza a representatividade de vários grupos. Crédito: Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

Valorizar a cultura, as diversas identidades e produções da população negra também é uma forma de se educar para o antirracismo. Ao apoiarmos empreendedores e consumirmos produtos e ideias desse grupo, estamos nos abrindo para perspectivas plurais, enriquecendo nosso repertório e fortalecendo as iniciativas dessas pessoas.

O antirracismo para além da educação: como fomentá-lo no dia a dia

A educação é a base da iniciativa para desmantelar as estruturas de opressão racial, mas a luta antirracista vai além.

A representatividade é crucial para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Além de criar referências positivas para as gerações mais novas, a variedade racial permite construir uma sociedade mais diversa e inclusiva.

Atualmente, apesar da maior parte da população ser negra, os parlamentares brasileiros são majoritariamente brancos. Inverter essa estatística significa promover mais políticas afirmativas para a inclusão racial e remodelação da sociedade na desconstrução do racismo.

No campo da educação, as políticas de cotas para as universidades públicas também são um exemplo da inclusão. Promulgada em 2012, a Lei de Cotas separa uma parte das vagas nas instituições de ensino superior para minorias raciais (pessoas pretas, pardas, indígenas e, mais recentemente, quilombolas), oriundos da escola pública e/ou de famílias de baixa renda. Essa iniciativa tem fortalecido os grupos beneficiados e aumentou 167% em dez anos, segundo o INEP.

Claro que nem tudo são flores

O mercado de trabalho é um cenário onde as desigualdades continuam estruturando as hierarquias. Uma pesquisa realizada pela Outra Praia, head de governança ambiental, social e corporativa da B&Partners, e publicada pela Fundação Getúlio Vargas revela que menos de 30% das lideranças corporativas são ocupadas por pessoas negras.

Programas sociais para as artes, o esporte e a educação permitem que crianças e jovens em situação de vulnerabilidade — que estatisticamente são predominantemente pretos e pardos — construam um caminho diferente do de seus antepassados, que acabaram em empregos servis por não encontrarem alternativas.

Rebeca Andrade, ginasta brasileira, conheceu o esporte por meio de programas sociais na comunidade onde vivia. Hoje ela reconhece a importância das ginastas que vieram antes dela e quer inspirar as próximas gerações. Crédito: Júlio Cesar Guimaraes/ COB

E, permeando todas essas iniciativas, está o debate na sociedade. Hoje, na segunda década do século XXI, fala-se muito mais sobre a igualdade de raças e credos do que há algumas décadas. Isso tem se refletido na identidade da população.

No Censo de 2022, o número de pessoas que se autodeclararam pardas superou o de pessoas brancas pela primeira vez. Especialistas apontam que os debates sobre a questão permitiram que as pessoas sentissem orgulho de suas origens raciais.

Essa é uma conquista, e é preciso lembrar que ainda existem muitas outras a serem obtidas. O racismo desumaniza e machuca, reduzindo as pessoas a meros objetos e expondo-as aos mais variados tipos de violência.

Se antes, essa discriminação era evidenciada pelo tráfico e comércio de pessoas escravizadas, hoje ela pode ser destacada na violência policial, na falta de acessos e oportunidades e nos tantos episódios que atravessam a existência das pessoas negras.

É preciso reconhecer a dignidade e a importância de cada indivíduo, independentemente de sua cor. Mas, ao mesmo tempo, também precisamos da consciência e da mobilização de quem se beneficiou (e continua se beneficiando) desse problema tão sério, tão triste e, infelizmente, tão antigo da nossa sociedade para combater o racismo e fazer do Brasil um país mais igualitário.

Relacionados

PM mata jovem negro e causa madrugadas de pânico em comunidade de Florianópolis

Moradores da favela do Siri relatam que vítima estava desarmada e rendida

Não é a primeira vez que um ex-presidente e militares são julgados por tentativa de golpe

No contexto da década de 1920, houve perigoso envolvimento militar em revoltas conhecidas como “tenentistas”, que se opuseram à candidatura e depois à presidência do mineiro Arthur Bernardes

Mãe relata racismo após aluna negra ser chamada de ‘presidiária’ pela professora

Docente puxou coro na aula questionando se adolescente de 14 anos parecia ou não com uma detenta por calçar chinelos